テストデータを作るには? 作り方の基本をご紹介

![]()

![]()

テストデータとは

テストデータとは、ソフトウェアやシステムが仕様通りに動作するかを確認するために使用する、評価用の入力データを指します。

テストデータは、システムのテストにおいてテストケースを実行するための基本的なインプット情報であり、次のような役割を持ちます。

- ソフトウェアの機能・性能・信頼性を検証する

- 正常系・異常系の挙動を確認する

- バグや不具合を早期に発見し、品質保証の精度を高める

テストデータは、テストの成否を左右する重要な要素であり、適切に設計し準備することが、システム開発における品質向上と効率化につながります。

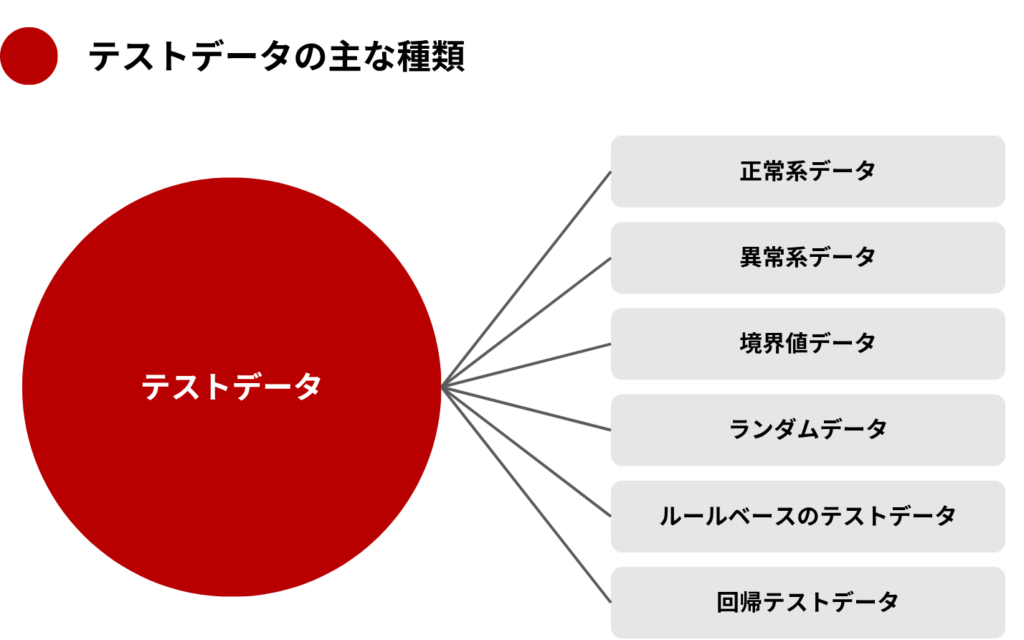

テストデータの種類

テストデータにはさまざまな種類があり、目的やテストケースに応じて使い分けます。代表的な種類は以下の通りです。

- 正常系データ

システムが期待通りに動作することを確認するための、正しい入力データです - 異常系データ

入力エラーやシステムの例外動作を確認するための、不正なデータです。 - 境界値データ

入力値の最小値・最大値や制約条件の境界付近のデータで、バグが出やすい箇所を重点的にテストします。 - ランダムデータ

無作為に作成したデータで、システムが想定外の入力や予期しないパターンに対して正しく動作するかをテストします。 - ルールベースのテストデータ

業務ルールや制約条件に基づいて作成されたデータです。 - 回帰テストデータ

過去に発見された不具合や、修正箇所による新たな欠陥や問題を引き起こしていないかどうかを確認するためのデータです。

テストデータは、テストの目的に応じて、適切な値や形式に整えることが大切です。

これら6種類のテストデータを組み合わせることで、単体テストから結合テストまでの幅広いケースに対応しやすくなります。

また、システムテストや総合テストでは、シナリオ全体を通した本番に近いデータも必要になる場合があります。

テストデータの重要性

テストデータは、テストの精度や効率に直結する重要な要素です。

適切なテストデータが準備できていない場合、次のようなリスクが生じる可能性があります。

- 不具合の検出漏れや誤った検証結果

- テスト工数の増加や開発スケジュールの遅延

- 品質保証の信頼性低下

一方で、適切なテストデータを準備すれば、テストの効率化や工数削減、品質向上につながります。

高品質なソフトウェアを安定的に提供するためには、テストデータの準備が必要不可欠です。

テストデータの作り方と手法

システムテストにおいて、高品質なテストデータを効率よく準備するためには、適切な作成の手法を理解することが重要です。

ここでは、代表的なテストデータ作成手法と、テストケースに基づくデータ作成の流れを紹介します。

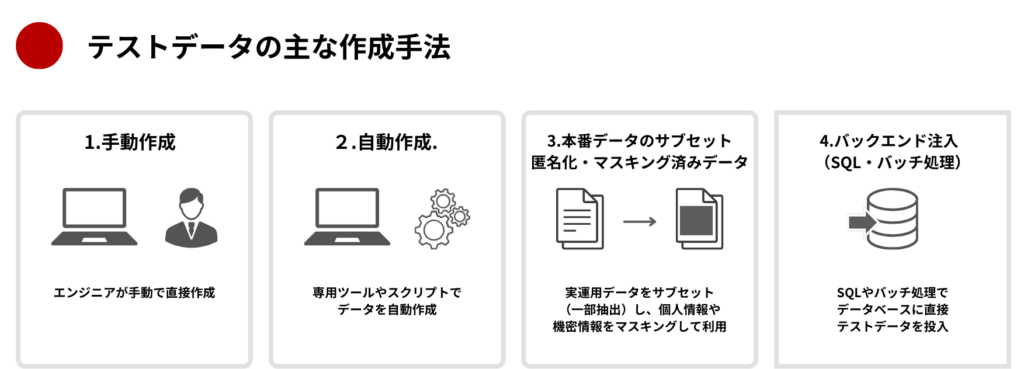

主な手法

テストデータの準備には、代表的な4つの手法があります。

テストの目的や規模に応じて、1つの方法だけでなく複数を組み合わせて使うのが一般的と言えます。

- 手動作成

テストエンジニアが手動でデータを直接作成します。- メリット:柔軟で複雑な条件も再現しやすい

- デメリット:工数が大きく、人的ミスのリスクがある

- 活用例:初期段階の小規模テスト、特殊な業務条件のテストなど

- 自動作成

専用ツールやスクリプトでデータを自動作成します。- メリット:大量データやランダムデータの作成が可能であり単純な境界値テストにも向いている

- デメリット:複雑な業務ロジックには不向きで、初期設定やツール導入コストが必要

- 活用例:負荷テスト等大量データが必要なテスト、繰り返しが多いテストなど

- 本番データのサブセット/匿名化・マスキング済データ

実運用データをサブセット(一部抽出)し、個人情報や機密情報をマスキングしてテストで利用します。- メリット:実運用に近い状態でテストでき、高精度な検証が可能

- デメリット:マスキング・アクセス制御・監査体制の構築など、個人情報保護を含むコンプライアンス対応が必須

- 活用例:回帰テスト、統合テスト、運用に近い条件での検証など

- バックエンド注入(SQL・バッチ処理)

SQLやバッチ処理を使って、データベースに直接テストデータを投入します。- メリット:大量データを短時間で準備できる

- デメリット:データベース(DB)整合性やトランザクションに影響するリスクがあり、権限確認や事前検証が必須

- 活用例:大規模データテスト、負荷テストなど

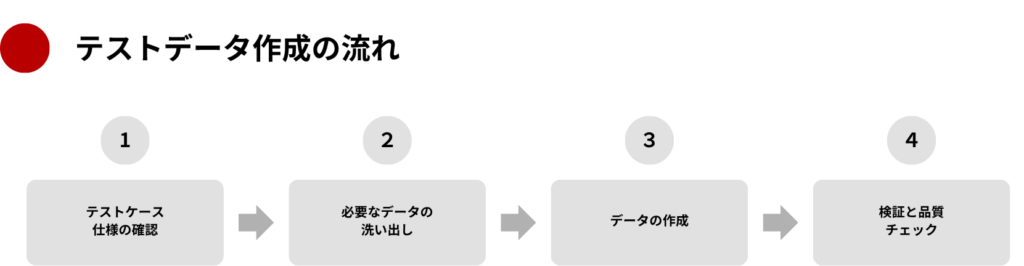

テストケースに基づくデータ作成の流れ

テストデータ作成はテストケースに沿って計画的に進めると、抜け漏れや過剰作業のリスクを防げます。

主に、以下のような流れで、テストケースからデータを作成します。

- テストケース仕様の確認

テストデータを作成するにあたり、テストケースの仕様を確認します。

入力値の範囲、期待結果、正常系/異常系の条件、制約事項などを明確にします。 - 必要なデータの洗い出し

テストケースの仕様を整理後、必要なデータを洗い出します。- 正常系・異常系・境界値・ランダムデータなどに分類

- 各ケースに必要なデータ量やバリエーションを明確にする

- 同値分割法・境界値分析などの設計手法を活用し、データを整理

- データの作成

テストデータを準備します。- 適切な作成手法(手動/自動/サブセット/バックエンド注入等)を選択し、データを作成する

- データの重複や欠損、組み合わせ不足がないか確認

- 検証と品質チェック

作成したテストデータを確認し、テストで使用できる状態にします。- 実際にテスト環境に投入し、期待通りに動作するか整合性を確認する

- データに問題があれば修正やデータを補充する

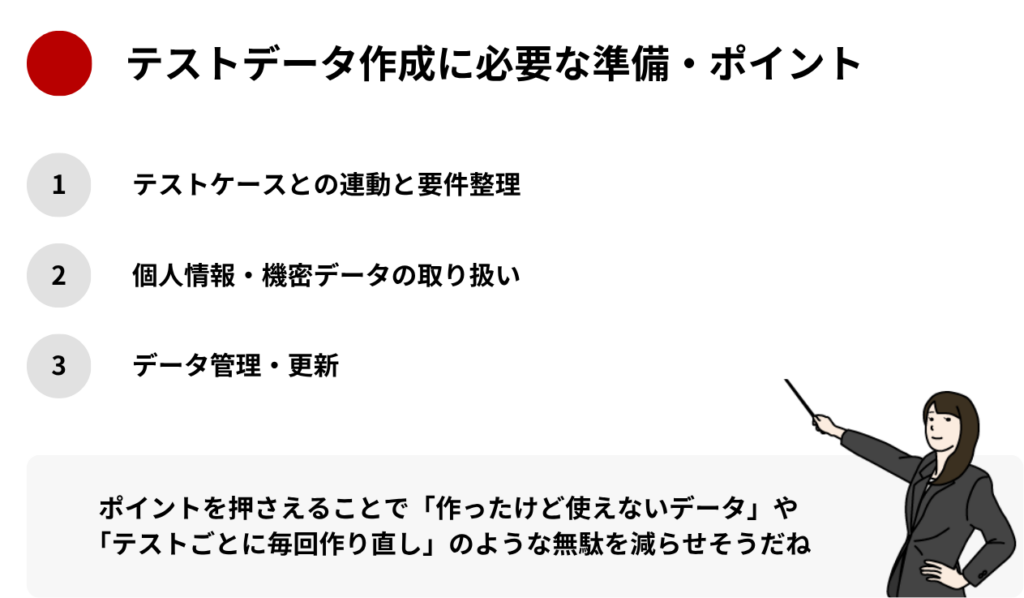

テストデータ作成に必要な準備・ポイント

テストデータ作成は、事前準備を徹底することで工数削減と品質向上を両立できます。

以下のポイントを押さえておくことが重要です。

- テストケースとの連動と要件整理

テストケースとテストデータは密接に関係します。特に、テストケースが更新されると、対応するデータも見直しが必要です。- 各テストケースに必要なデータの種類・量・バリエーションを事前に整理

- 正常系・異常系・境界値・回帰用など、目的を明確にして不要なデータ作成を防止

- テストケース変更時には、関連するデータを速やかに修正

- 作成後はデータに重複・欠損・不整合がないか確認し、仕様どおりの動作を事前検証

- 個人情報・機密データの取り扱い

個人情報や機密データを扱う場合は、セキュリティ対策が必要不可欠です。- 本番データを利用する場合は、必ず匿名化やマスキングを実施

- アクセス権限の制御や監査ログを整備し、情報漏えいを防ぐ

- データ管理・更新

テストデータは作成後も、継続的な管理が必要です。- 中央リポジトリで一元管理し、定期的にデータをリフレッシュ

- バージョン管理やバックアップを実施し、万が一の誤更新やデータ消失時にも元の状態に戻せるようにしておく

- バックエンド注入など大量データ投入時は、整合性や影響範囲に注意

よくある課題と対策

テストデータの作成や管理では、以下のような課題が発生しやすく、テスト効率や品質に影響を及ぼすことがあります。

| 課題 | 対策 |

| データ準備に時間がかかる | 自動作成ツールやスクリプト、

本番データのサブセット活用 |

| 情報漏えいリスク | 匿名化・マスキング・権限管理・監査体制の整備で防止 |

| 網羅性不足によるテスト漏れ | 境界値分析・異常系を含む、多様なデータの組み合わせで補強 |

| データ管理の煩雑化 | 一元管理・バージョン管理・定期リフレッシュで整合性維持 |

課題に対して事前に対策を講じることで、テストデータ準備の工数を大幅に削減しながら、品質の向上も期待できるでしょう。

まとめ

テストデータの作成は、ソフトウェアテストの品質と効率を左右する重要な工程です。

適切な作成や管理を実施することで、バグ検出率の向上、工数削減、品質向上が実現可能です。

そのためには、ポイントを押さえたテストデータの設計や作成、また管理までを見据えた仕組みづくりが、品質向上のカギとなります。

テストデータ作成や管理に課題を感じている場合は、社内のほかに、第三者のテスト支援サービスの活用も検討するとよいでしょう。

株式会社GENZでは、第三者検証サービスやシステムのテストを通じて、高品質なテストプロセスの構築をサポートしております。

システムのテストにお悩みの際は、ぜひご相談ください。

GENZのシステムテストについては、こちらをご覧ください。

https://genz.jp/service/systems-testing/

そのほか、ソフトウェアテストを中心にITに関するお困りごとに幅広く対応しております。

お問い合わせの段階では、プロジェクトの詳細やスケジュール・仕様が確定していなくても、解決したい課題にあったテスト内容をご提案いたします。

ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人